Non ho trovato studi recenti sul rischio suicidario negli psichiatri in lingua italiana. In Inglese nel motore di ricerca dedicato alla medicina sono riportate analisi che risalgono agli anni 70. Su questo problema, come sugli altri ad esso correlati, è stato steso un velo pietoso.

Psychiatric illness in the medical profession: incidence in relation to sex and field of practice.

D. J. Watterson (abstract)

The overall incidence of psychiatric illness among the physicians of British Columbia during 1970-74 was 1.27% per year. The overall suicide rate was more than 36.5/100 000. Incidence was not dependent on sex or age. The two specialties with the highest incidence–ophthalmology and psychiatry–had previously been demonstrated to have significantly high rates of suicide. The highest incidence was among psychiatric residents; in other resident groups collectively the incidence was at the expected rate. Greater severity of illness and poorer prognosis was found in family physicians compared with specialists, although the incidence was the same in the two groups.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1878673/?page=1

J Clin Psychiatry. 1980 Aug;41(8):261-3.

Suicide by psychiatrists: a study of medical specialists among 18,730 consecutive physician deaths during a five-year period, 1967-72.

Rich CL, Pitts FN Jr.

Abstract

This report is of suicide by psychiatrists from 953 suicides in 18,730 consecutive deaths of U.S. physicians during a five-year period 1967-72. It demonstrates that psychiatrists suicide regularly, year-by-year, at rates about twice those expected; and these differences are statistically significant.

Why Shrinks Have Problems

Why Shrinks Have Problems

Suicide, stress, divorce — psychologists and other mental health professionals may actually be more screwed up than the rest of us.

By Robert Epstein, Tim Bower, published on July 01, 1997 – last reviewed on June 14, 2012

In 1899 Sigmund Freud got a new telephone number: 14362. He was 43 at the time, and he was profoundly disturbed by the digits in the new number. He believed they signified that he would die at age 61 (note the one and six surrounding the 43) or, at best, at age 62 (the last two digits in the number). He clung, painfully, to this bizarre belief for many years. Presumably he was forced to revise his estimate on his 63rd birthday, but he was haunted by other superstitions until the day he died—by assisted suicide, no less—at the ripe old age of 83.

That’s just for starters. Freud also had frequent blackouts. He refused to quit smoking even after 30 operations to correct the extensive damage he suffered from cancer of the jaw. He was a self-proclaimed neurotic. He suffered from a mild form of agoraphobia. And, for a time, he had a serious cocaine problem

Neuroses? Superstitions? Substance abuse? Blackouts? And suicide? So much for the father of psychoanalysis. But are these problems typical for psychologists? How are Freud’s successors doing? Or, to put the question another way: Are shrinks really “crazy”?

I myself have been a psychologist for nearly two decades, primarily teaching and conducting research. So the truth is that I had some preconceptions about this topic before I began to investigate it. When, years ago, my mom told me that her one and only session with a psychotherapist had been disappointing because “the guy was obviously much crazier than I was,” I assumed, or at least hoped, that she was joking. Mental health professionals have access to special tools and techniques to help themselves through the perils of living, right?

Sure, Freud was peculiar, and, yes, I’d heard that Jung had had a nervous breakdown. But I’d always assumed that—rumors to the contrary notwithstanding;—mental health professionals were probably fairly healthy.

Turns out I was wrong.

Doctor, Are You Feeling Okay?

Mental health professionals are, in general, a fairly crazy lot—at least as troubled as the general population. This may sound depressing, but, as you’ll see, having crazy shrinks around is not in itself a serious problem. In fact, some experts believe that therapists who have suffered in certain ways may be the very best therapists we have.

The problem is that mental health professionals—particularly psychologists—do a poor job of monitoring their own mental health problems and those of their colleagues. In fact, the main responsibility for spotting an impaired therapist seems to fall on the patient, who presumably has his or her own problems to deal with. That’s just nuts.

Therapists struggling with marital problems, alcoholism, substance abuse, depression, and so on don’t function very well as therapists, so we can’t just ignore their distress. And ironically, with just a few exceptions, mental health professionals have access to relatively few resources when they most need assistance. The questions, then, are these: How can clients be protected—and how can troubled therapists be helped?

The Odd Treating the Id

Here’s a theory that’s not so crazy: Maybe people enter the mental health field because they have a history of psychological difficulties. Perhaps they’re trying to understand or overcome their own problems, which would give us a pool of therapists who are a hit unusual to begin with. That alone could account for the image of the Crazy Shrink.

Of the many prominent psychotherapists I’ve interviewed in recent months, only one admitted that he had entered the profession because of personal problems. But most felt this was a common occurrence. In fact, the idea that therapy is a haven for the psychologically wounded is as old as the profession itself. Freud himself asserted that childhood loss was the underlying cause of an adult’s desire to help others. And Freud’s daughter, Anna, herself a prominent psychoanalyst, once said, “The most sophisticated defense mechanism I ever encountered was becoming a psychotherapist.” So it’s only appropriate that John Fromson, M.D., director of a Massachusetts program for impaired physicians, describes the mental health field as one in which “the odd care for the id.” He chuckled as he said this, but, as Freud claimed, humor is often a mask for disturbing truths.

These impressions are confirmed by published research. An American Psychiatric Association study concluded that ‘”physicians with affective disorders tend to select psychiatry as a specialty.” (Curiously, the authors presented this as their belief, “for a variety of reasons,” without explanation.) In a 1993 study, James Guy, Ph.D., dean of the School of Psychology at Fuller Theological Seminary, compared the early childhood experiences of female psychotherapists to those of other professional women. The therapists reported higher rates of family dysfunction, parental alcoholism, sexual and physical abuse, and parental death or psychiatric hospitalization than did their professional counterparts. And a 1992 survey of male and female therapists found that more than two-thirds of the women and one-third of the men reported having experienced some form of sexual or physical abuse in early life. Freud seems to have been right about this one: The mental health professions attract people who have suffered.

Patients Can Really Ruin Your Day

So we’re starting out, it seems, with a pool of well-meaning but slightly damaged practitioners. Now the real fun begins.

Check out the numbers: According to studies published in 1990 and 1991, half of all therapists are at some point threatened with physical violence by their clients, and about 40 percent are actually attacked. Try to put this in context. A special, intimate relationship exists between therapist and client. So being attacked by a client is a serious emotional blow, perhaps comparable, in some cases, to being a parent attacked by one’s child. Needless to say, therapists who are assaulted get very upset. They feel more vulnerable and less competent, and sometimes the feelings of inadequacy trickle over into their personal relationships.

Let’s take this a step further. Imagine working with a depressed patient every week, without fail, for several years and then getting a call saying that your patient has killed herself. How would you feel? Alas, patient suicide is another hazard of the profession. Between 20 and 30 percent of all psychotherapists experience the suicide of at least one patient, again with often devastating psychological fallout. In a 1968 hospital study, psychiatrists reported reacting to patient suicides with feelings of “guilt and self-recrimination.” Others considered the suicide to be “a direct act of spite” or said it was like being “fired.” Whatever the reaction, the emotional toll is great.

Virtually all mental health professionals agree that the profession is inherently hazardous. It takes superhuman strength for most people just to listen to a neighbor moan about his lousy marriage for 15 minutes. Psychologists, of course, enter the profession by choice, but you can imagine the effects of listening to clients talk about a never-ending litany of serious problems — eight long hours a day, 50 weeks a year. “My parents hated me. Life isn’t worth living. I’m a failure. I’m impotent. On the way over here, I felt like driving my car into a telephone pole. I’ll never be happy. No one understands me. I don’t know who I am. I hate my job. I hate my life. I hate you.”

Just thinking about it makes you shudder.

It’s a Rough World Out There

Patients aren’t the only source of stress for psychotherapists. The world itself is pretty demanding. After all, that’s why there are patients.

A number of surveys, conducted by Guy and others, reveal some worri-some statistics about therapists’ lives and well-being. At least three out of four therapists have experienced major distress within the past three years, the principal cause being relationship problems. More than 60 percent may have suffered a clinically significant depression at some point in their lives, and nearly half admitted that in the weeks following a personal crisis they’re unable to deliver quality care. As for psychiatrists, a 1997 study by Michael Klag, M.D., found that the divorce rate for psychiatrists who graduated from Johns Hopkins University School of Medicine between 1948 and 1964 was 51 percent—higher than that of the general population of that era, and substantially higher than the rate in any other branch of medicine.

These days, therapists face a major new source of stress: HMOs. Richard Kilburg, Ph.D., senior director of human resources at Johns Hopkins University and one of the profession’s leading experts on distressed psychologists, says managed care is having a devastating effect: “Therapists are chronically anxious. It’s getting harder and harder to make a living, harder to provide quality care. The paperwork requirements are enormous. You can’t have a meeting of practicing psychologists today without having these issues being raised, and the pain level is rising. A number of my colleagues have been driven out of the profession altogether.”

No wonder Richard Thoreson, Ph.D., of the University of Missouri, estimates that at any particular moment about 10 percent of psychotherapists are in significant distress.

The Final Resolution

Bruno Bettelheim. Paul Federn. Wilhelm Stekel. Victor Tausk. Lawrence Kohlberg. Perhaps you recognize one or two of the names. They’re all prominent mental health professionals who, like Freud, committed suicide.

All too often the stresses of work and everyday life lead mental health professionals down this path. According to psychologist David Lester, Ph.D., director of the Center for the Study of Suicide, mental health professionals kill themselves at an abnormally high rate. Indeed, highly publicized reports about the suicide rate of psychiatrists led the American Psychiatric Association to create a Task Force on Suicide Prevention in the late 1970s. A study initiated by that task force, published in 1980, concluded that “psychiatrists commit suicide at rates about twice those expected [of physicians]” and that “the occurrence of suicides by psychiatrists is quite constant year-to-year, indicating a relatively stable over-supply of depressed psychiatrists.” No other medical specialty yielded such a high suicide rate.

One out of every four psychologists has suicidal feelings at times, according to one survey, and as many as one in 16 may have attempted suicide. The only published data—now nearly 25 years old—on actual suicides among psychologists showed a rate of suicide for female psychologists that’s three times that of the general population, although the rate among male psychologists was not higher than expected by chance.

Further studies of suicides by psychologists have been difficult to conduct, says Lester, largely because the main professional body for psychologists, the American Psychological Association APA), hasn’t released any relevant data since about 1970. Why? “The APA doesn’t want anyone to know that there are distressed psychologists,” insists University of Iowa psychologist Peter Nathan, Ph.D., a former member of an APA committee on “troubled” psychologists.

ALCOHOL AND ADDICTION

Wait, there’s more. “Mental health professionals are probably at heightened risk for not just alcoholism but [all types of] substance abuse,” reports Nathan. It’s not surprising: Substance abuse is one of the most common—albeit destructive—ways people deal with anxiety and depression, and, as we’ve seen, mental health professionals have more than their share.

Richard Thoreson’s decades of research on alcoholism, in fact, stemmed from his own problems with the bottle. “I began drinking at a fairly early age,” he says, “and I continued during my early academic career. My life was organized around drinking. It had a very negative impact on my family. At one point I resigned as president of an organization because I was too shaky to speak before a group. I stopped drinking in 1969, at which point I was drinking the equivalent of 16 ounces of whiskey a day.”

In the 1970s, with the help of several colleagues, Thoreson founded an informal group called Psychologists Helping Psychologists, which has held open Alcoholics Anonymous meetings at the annual APA convention ever since. This unofficial, all-volunteer group has helped hundreds of psychologists over the years — with no financial support from the APA.

ADDICTED TO THERAPY

“Some therapists,” says James Guy, “expect to continue practicing longer than the life expectancies in actuarial tables.” But with advancing age, impairment is almost inevitable. Explains Guy: “Lower back pain becomes a problem. Failing eyesight and hearing make it difficult to pick up on subtle nuances. Poor bladder control can make it difficult to sit, and fatigue becomes a big factor.”

Further complicating matters is that as therapists get older, more and more of their intimacy needs and social support actually comes from their patients. “Often, most of their waking hours are spent with clients, focusing on emotionally laden material,” notes Guy. “When that’s the situation, it’s difficult for them to think about retirement. It’s even difficult for them to know when to take time off.”

Many psychotherapists become, in effect, woefully addicted to their clients, with no one offering them guidance or alternatives. In general, private, independent practices—often conducted out of the therapist’s home—put the therapist at greatest risk, no matter what his or her age. Thoreson adds that such practices have special appeal for therapists who don’t want to be seen by colleagues; the isolated practice is the ideal one for the alcoholic or drug abuser.

DO THEY USE THEIR OWN TOOLS?

If therapists really have special tools for helping people, shouldn’t they be able to use their techniques on themselves? After all, the late behavioral psychologist, B. F. Skinner, systematically applied behavioral principles to modify his own behavior, and he ridiculed Freud and the psychoanalysts for their inability to apply their “science” to themselves. University of Scranton psychologist John Norcross, Ph.D., and his colleagues have studied this issue extensively, with two major findings. First: “Therapists admit to as much distress and as many life problems as laypersons, but they also claim to cope better. They rely less on psychotropic medications and employ a wider range of self-change processes than laypersons.”

This sounds encouraging, but Norcross’s second finding makes you stop and think: “When therapists treat patients, they follow the prescriptions of their theoretical orientation. But the amazing thing is that when therapists treat themselves, they become very pragmatic.” In other words, when battling their own problems, therapists dispense with the psychobabble and fall back on everyday, commonsense techniques—chats with friends, meditation, hot baths, and so on.

But aren’t psychotherapists required to be in therapy at various points in their careers, so that they get specialized help from their colleagues? Not so. “People are shocked when they learn this isn’t true,” says Gary Schoener, Ph.D., who directs The Walk-In Counseling Center in Minneapolis, perhaps the country’s first and last free psychology clinic. “Lawyers are subjected to more psychological screens than psychologists are.”

Surveys do indicate that most therapists—between 65 and 80 percent—have had therapy at some point. However, except for psychoanalysts—the pricey, traditional Freudians you see more in movies than in reality—psychotherapists are virtually never required to undergo therapy, even as a part of their training.

Freud himself would be appalled by this. “Every analyst should periodically—at intervals of five years or so—submit himself to analysis,” he said. Unfortunately—and ironically—many psychotherapists are reluctant to seek therapy. In a survey by Guy and James Liaboe, Ph.D., for example, therapists said they were hesitant to enter therapy “because of feelings of embarrassment or humiliation, doubts concerning the efficacy of therapy, previous negative experiences with personal therapy, and feelings of superiority that hinder their ability to identify their own need for treatment.” Others are hesitant to seek therapy because of professional `complications’ — that is, they cannot find a therapist nearby whom they do not already know in another context. Or they mistakenly believe, as many patients do, that seeking therapy is a sign of failure.

“I worry,” says psychologist Karen Saakvitne, Ph.D., “about the implication that the therapists who are in therapy are the ones who are impaired. They are the ones acting in their clients’ best interest. I’m more worried about the therapists who don’t seek help.”

WOUNDED THERAPISTS

Maybe there’s an upside to all these problems among psychologists — if, say, a therapist needs to have experienced pain and suffering in order to relate to his or her clients’ pain and suffering. This “wounded healer” concept is, I believe, woven into the fabric of the mental health profession. When I served as chair of a university psychology department, I helped evaluate candidates for our marriage and family counseling program. The admission process — interview questions, essays, and so on — was structured, albeit subtly, to screen out people who hadn’t suffered enough. What’s more, I’ve heard colleagues express concern about the occasional student or trainee who, through no fault of his or her own, came from an unbroken home.

Data supporting this idea, however, are hard to find. “There’s no evidence whatsoever that you need a history of psychological problems in order to be a good therapist,” insists John Norcross. “In some studies, in the first few sessions only, [patients see] the wounded therapist as a little more empathetic, but the effect doesn’t last. Experience with pain can enhance a therapist’s sensitivity, but that doesn’t necessarily translate into good outcomes.”

“I don’t think therapists need to have had the same experiences as their clients,” adds psychologist Laurie Pearlman, Ph.D. “As long as the therapist can feel those feelings, he or she can connect with clients.”

On the other hand, in 1989 psychologists Pilar Poal, Ph.D., and John R. Weisz, Ph.D., found that therapists who faced serious problems in their own childhood are more effective at helping child clients talk about their problems, perhaps because of greater empathy. That study, however, is practically the only one that supports the wounded-healer hypothesis.

THERAPEUTIC ADVICE

So you’ve gotten into therapy because your life is falling apart — and now you have to keep one eye on your therapist just in case his or her life is falling apart, too? Basically, yes. Like it or not, you, the client, are probably carrying the major responsibility for spotting the signs of distress or impairment in your therapist, especially if you’re seeing an independent practitioner. The current president of the California Psychological Association, Steven F. Bucky, Ph.D., puts it this way: “The truth of the matter is that unless someone complains about an impaired therapist, there is no protection for the client.”

Here are some tips for protecting yourself from impaired mental health professionals, and, perhaps, in so doing, for helping them overcome their own problems. Remember, therapists are people, too.

First, it’s probably safer to bring your problems to a practitioner who works in a group setting. Independent, isolated therapists are probably at greatest risk for having undetected and untreated problems of their own. On the other hand, therapists working for managed care organizations or working under the gun of insurance companies are exposed to special constraints and stressors that may limit their ability to help you.

Second, trust your gut. “If you get the feeling that there’s a problem, you shouldn’t deny what your instincts are telling you,” says Kilburg. If, during your session, a little voice in your head begins screaming, “This guy’s eyes remind me of my college roommate’s when he was tripping on acid,” don’t be afraid to ask questions.

Indeed, any time your therapist shows clear signs of personal distress or impairment, bring your concerns to his or her attention. (Ideally, do this on the therapist’s dime, after your session is over.) If you’re uneasy about raising the issue with your therapist, talk to one of his or her colleagues about it. Or, consider finding a new therapist. If you think your therapist’s problem is serious and has the potential to do harm, report it to the appropriate professional organization or licensing body (see below). You have legitimate cause for concern if your therapist:

shows signs of excessive fatigue, such as red eyes or sleepiness.

touches you inappropriately or tries to see you socially.

smells of alcohol, or you see liquor bottles or drug paraphernalia in the office.

has trouble seeing or hearing.

talks at length about his or her own current, unresolved problems. This is known as a “boundary violation,” and it’s especially worrisome, because it’s often a prelude to a sexual advance. In fact, therapists who talk about their own unresolved problems are more likely to make sexual advances than those who actually touch their clients.

has trouble remembering what you told him or her last week.

is repeatedly late for sessions, cancels them, or misses them.

seems distant or distracted.

For help locating the appropriate organization or board, call the relevant national organization. For psychologists, call the American Psychological Association at (202) 336-5000; for psychiatrists, call the American Psychiatric Association at (202) 682-6000. If your therapist is a marriage and family counselor, try the American Association for Marriage and Family Therapy at (202) 452-0109, and if your therapist is a social worker, try the National Association of Social Workers at (202) 408-8600.

Contributing editor Robert Epstein’s most recent books include Self-Help Without the Hype and Pure Fitness: Body Meets Mind.

Uh Oh, Now They Want Drugs

Here’s something that will rock you: The 150,00-member American Psychological Association is lobbying hard to get prescription privileges for psychologists. Pilot programs are already under way, and some think that many psychologists will be able to dispense drugs to their patients within five years. So much for the distinction between psychiatrists and psychologists. A more worrisome problem, though, is: Won’t prescription privileges put psychologists at greater risk for substance abuse?

The answer, unfortunately, may be yes. It’s well-known that the professions and specialties that have easy access to drugs also have the highest rates of addiction. “If psychologists get prescription privileges, I think there is going to be a dramatic increase in their abuse of drugs,” says University of Iowa psychologist Peter Nathan, Ph.D. “We don’t like to talk about this, but it’s inevitable.”

Harvard psychiatrist Malkah Notman, M.D., is also uneasy about the possibility of prescription privileges for psychologists. “Psychologists can do a lot of damage,” she says, “but not as much as a psychiatrist can do. With medication, you can get in a lot of trouble very fast. Prescribing drugs is really quite risky. Even with medical training, a lot of people get rusty.”

0.000000

0.000000

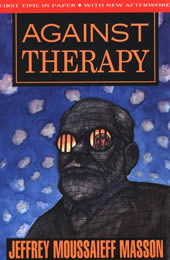

Ricordate o comunque conoscete Jeffrey Masson autore di “Assalto alla verità” (1984) ed di “Analisi Finale”( 1993)? Dagli Archivi freudiani di cui avrebbe dovuto diventare direttore con il diritto di vivere nella casa che fu di Sigmund ed Anna Freud è approdato allo studio degli animali dopo aver tentato di dimostrare che Freud era un disonesto. Credo che negli anni 80 si sia incontrato anche con L’Analisi collettiva. Alla storia di Masson ha dedicato un saggio, molto documentato Paolo Migone, condirettore di “Psicoterapia e Scienze umane”, in Psychomediahttp://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt2002.htm

Ricordate o comunque conoscete Jeffrey Masson autore di “Assalto alla verità” (1984) ed di “Analisi Finale”( 1993)? Dagli Archivi freudiani di cui avrebbe dovuto diventare direttore con il diritto di vivere nella casa che fu di Sigmund ed Anna Freud è approdato allo studio degli animali dopo aver tentato di dimostrare che Freud era un disonesto. Credo che negli anni 80 si sia incontrato anche con L’Analisi collettiva. Alla storia di Masson ha dedicato un saggio, molto documentato Paolo Migone, condirettore di “Psicoterapia e Scienze umane”, in Psychomediahttp://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt2002.htm

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.